服务热线

18501696120

更新时间:2025-11-05

更新时间:2025-11-05

浏览次数:350次

浏览次数:350次

更多推荐

更多推荐2026-02-06

2026-02-04

2026-02-04

2026-02-04

2026-02-04

2026-01-30

2026-01-30

2026-01-29

2026-01-28

2026-01-27

大鼠全身过量暴露于 28 GHz 准毫米波会诱发体温调节反应,同时伴随皮肤血流量比例的改变。本研究旨在明确导致体温升高的暴露强度,并探究大鼠全身暴露于准毫米波时,是否会出现包含皮肤血流量变化在内的体温调节反应。

方法:将清醒大鼠的背部广泛暴露于 28 GHz 准毫米波下,吸收功率密度分别为 0、122 和 237 W/m²,暴露时长 40 分钟。利用光纤探头同步测量三个区域(背部皮肤、尾部皮肤和直肠)的温度变化,以及背部和尾部皮肤的血流量。

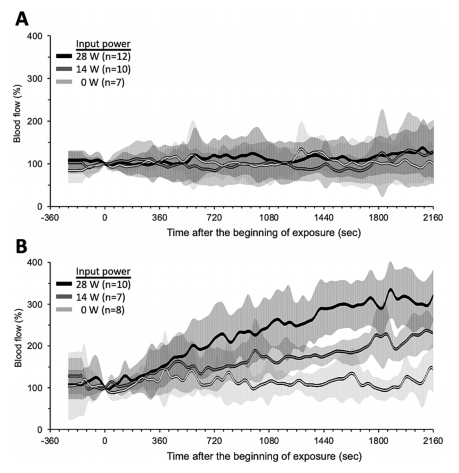

结果:背部皮肤和直肠的温度升高呈现暴露强度依赖性;此外,尾部皮肤血流量发生改变,而背部皮肤血流量无明显变化,同时直肠温度升高,最终导致尾部皮肤温度上升。

结论:这些发现表明,全身暴露于准毫米波会启动体温调节机制,以转运并消散暴露体表产生的热量。尽管人类与大鼠在体型和生理结构上存在巨大差异,但本研究结果仍可为国际暴露指南标准化中,与健康效应相关的操作阈值讨论提供参考。

本研究中,Omegawave FLOC1激光多普勒血流仪发挥了关键作用,为体温调节机制的验证提供了数据支撑。该仪器被用于实时、精准测量大鼠背部和尾部皮肤的血流量变化,且采用非侵入式设计,搭配光纤温度计同步采集温度数据,确保了清醒状态下大鼠生理参数测量的准确性。

准毫米波暴露期间皮肤血流量变化的时间趋势图

实验过程中,FLOC1激光多普勒血流仪清晰捕捉到:28 GHz 准毫米波暴露期间,大鼠尾部皮肤血流量随暴露强度增加呈线性上升,而背部皮肤血流量无明显波动。这一差异化结果与温度测量数据相互印证 —— 尾部皮肤温度升高幅度是背部的两倍,且与直肠温度升高呈现显著相关性。正是借助该仪器的高灵敏度检测,研究团队得以量化血流量变化与体温调节的关联,进而构建并验证了 “直肠温度升高→尾部皮肤血流量增加→尾部皮肤散热增强" 的体温调节模型,为暴露强度与生理反应的量化关系提供了直接实验依据。

返回列表

返回列表